大约是在亚运会前后,广州的城市面貌发生了很大的变化。随着不少房地产项目的落成,昔日的城中村变成了光鲜亮丽的高楼。在这个过程中,「拆迁」自然是个绕不开的话题。那一段时间常常能在新闻上看到什么冼村、杨箕村村民经过拆迁,一夜间集体成为千万富翁的故事。

然而,光鲜的背后却是漫长而复杂的谈判。宗族纠葛、金钱利益、历史遗留问题等与人性中的贪婪交织在一起,让推进谈判举步维艰。2007年广州市宣布对市内五个城中村进行改造,至今已经过去十三年,而珠江新城旁边的冼村依然屹立不倒,仿佛时刻提醒世人,现行的财产制度能够对经济效率造成多么大的负面影响。

当然,这个问题并非中国独有。早在一百年前,欧洲和美国的经济学家们就注意到土地私有带来的种种弊端。虽然资本主义生产方式已经普及,但是封建地主依然对土地享有权利并且向佃农收取租金;同时,他们也不愿意将自己的土地出售——除非对方愿意支付极其高昂的价格,导致其他可以更好利用土地生产力的人(比如工厂主)无法获得土地,从而阻碍了工业化的进展。

土地私有还鼓励不劳而获。这是因为地主凭借土地可以获得巨大的经济租(economics rent)。土地天然具有垄断性质,因为每一块土地的地理位置都是独一无二的,因此土地市场本质上是由一个个垄断市场组成的。以拆迁为例,如果新建房地产项目的利润是100亿元,那么原先占有土地的人完全可以出价到99亿元;对于开发商来说,只有三种选择:一,放弃这块地,换一个项目开发;二,接受这个报价,最终只能获得1亿的利润;三,与土地拥有者展开极其漫长而复杂的谈判。经济学知识告诉我们,这样一个垄断市场是失灵的市场。

土地升值带来的财富是否是正当的?我们以城市开发为例。现在有两栋房子都没有通地铁,它们的价格是一样的;后来其中一栋房子通了地铁,价格立马相对于另一套房子暴涨。这一段财富的增长和房屋拥有者的劳作有任何直接关系吗?没有。只不过他的房子恰好建在了地铁线路上罢了。又或者说,其中一套房子恰好被划入新规划区的范围,价格也随之暴涨。这种增长也不是房屋拥有者劳作的产物。

从某种意义上说,这和约翰·波里道利创作《德古拉》所想要讽刺的封建地主的行为一样,是在吸劳动者的血,因为正是那些真正在劳动、促进了该区繁荣的人的成果致使土地价值的上涨。

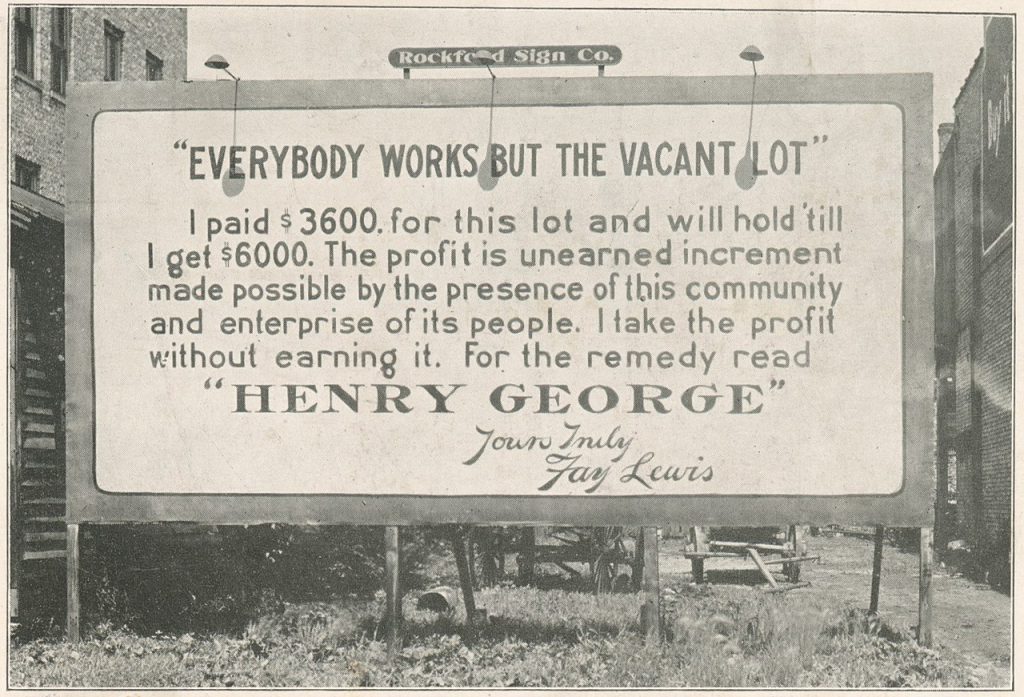

一个名为 Fay Lewis 的人就曾在 Rockford 的大街上表达了对这种状况的不满。他买下了一块土地,挂上牌子,上书:「我花了 3600 美元买下这块地。我将一直持有它直到它涨到 6000 美元。这些收益不是挣来的,而是周边社区及其中人们辛勤劳作带来的。我拿走了这部分不是我挣来的利润。想知道怎么办就去读亨利·乔治的作品吧!(I paid $3600 for this lot and will hold it till I get $6000. The profit is unearned increment made possible by the presence of this community and the enterprise of its people. I take the profit without earning it. For remedy read HENRY GEORGE)」

亨利·乔治(Henry George)这个名字在今天似乎很少被人提起。不过在一百年前,他却是当红经济学家;孙中山「平均地权」的方案就是受到他的影响。乔治注意到了上面提到的土地私有制度给经济发展带来的弊端:扩大贫富差距、鼓励不劳而获、阻碍资源流通。对此,他提出的解决方案是用税收手段将地租征走。

这个方案有别于普通的财产税。普通财产税针对财产整体征收,且税率比较低,通常在1-2%左右。而乔治提出来的地价税(land value tax)则是只针对土地未经开发时的价值(unimproved land value)征税,且征收额度很高,等同于将所有地租全部征走。也就是说,在地价税下,土地拥有者相当于是国家的佃户,通过交税的方式把地租转移给国家。

例如说,甲有一块土地,土地上有一栋房屋。在乔治提出的地价税下,政府不对房屋征税,只对房屋底下的土地的价值征税,而所征数额就是该土地的地租。在这种情况下,持有土地的成本增加,那些对土地利用效率较低的地主为了避免损失,会被迫将土地转让给能够更高效利用土地的人。而国家也可以利用收上来的地租改善公共服务、基础设施、医疗教育等。这种主张后来被称为乔治主义(Georgism)。

这套方案的缺陷是显而易见的。第一,未经开发的土地价格难以确定,如果要求政府派出评估员对每一块土地进行评估,在现实中显然难以操作;第二,由于土地的价值已经被税收征走,人们便没有动机对土地本身进行投资,诸如污染、过度开垦等「公地悲剧」现在也会发生在私人土地上。

1962年,经济学家 Arnold Harberger 设计了一套方案,来帮助拉丁美洲的国家对财产做出准确评估以便征收财产税。这个方案后来被 Eric Posner 吸收并改进,并以「共同所有权自评税(Common Ownership Self-assessed Tax, COST)」的名字出现在了其新作 Radical Market 中。

所谓「自评」是这个方案区别于乔治主义的关键。在乔治主义中,未经开发的土地价值是由政府的技术官僚来评估的,而在 COST 中这种价值则是由土地拥有者自己评估。当然,由于土地天然的垄断性,土地拥有者完全可以漫天要价,定得很高很高,使得这套制度形同虚设。为解决这个问题,政府将依据土地拥有者的报价征税:价格越高,每年要缴纳的税款就越多。

另一方面,为了避免通过报低价格来逃避税收的情况出现,政府还将引入强制销售(forced sale)机制。如果有买家愿意以该报价购买这块土地,那么土地拥有者就必须以该价格卖出去。举例来说,甲拥有一块土地,他给政府估值报价500万并按照500万交税,那么任何人都可以随时用500万买走甲的土地,而甲不得拒绝。

在税收和强制销售两个相反力的作用下,甲的唯一选择就是向政府报出自己内心对这片土地的真正评估价格。否则,报高了要多交税,报低了则要承担被人以低价买走的风险。同时,对土地的投资的激励并不会消失,因为土地持有者可以通过把价格报高的方式收取投资收益,当然,前提是这种收益高于因报价提高而增长的税额。而在乔治主义的方案下,土地的价值被全部征走,而这种价值又是由政府派出的技术官僚决定的,土地持有者没有办法通过合理地提高地价的方式来收回自己的投资。

于是,市场上所有土地的价格都是土地拥有者最真诚的自评价格,而由于强制销售机制的存在,土地交易可以免去漫长而复杂的谈判过程;在现代技术的帮助下,甚至点一下鼠标就能完成交易。价格合理、流通高效的土地配置机制得以成为可能。

COST 还将原本属于经济租的那部分财富释放了出来。一方面,COST 让土地价格下降,提高了全社会的经济效率;另一方面,原本由私人享有的地租现在以税收形式上缴,通过政府进行再分配,用以投资教育、医疗、基础设施,甚至以社会分红(social dividend)的形式直接返还给公民。

再往前走一步,除了土地之外,还有许多商品也是天然具有垄断性质的,如专利、商标、域名等;这些商品的交易面临着和土地交易一样的问题。例如,我们时常会看见抢注域名,然后向购买者漫天要价的情况出现。对于这些问题,COST 也能提供有力的解决方案。

推而广之,COST 可以应用在一切商品上。在这样一个框架下,传统的私有财产被改造成了共同财产(Common Property)。传统财产权的两个重要权能,用益和支配,在共同财产权下被削弱了:对于前者来说,使用物品的收益不再完全归所有权人所有,而是要部分地以税收形式上缴给国家;对于后者来说,强制销售机制使得所有权人不能拒绝任何人以预先报好的价格购买其财产的要约。

第一眼看上去,这样似乎会增加普通老百姓的经济负担,因为我们要为自己拥有的一切商品(比如说我的手机、电脑甚至铅笔)向国家交税。然而从另一个角度看,由于少数富人占有财富远比大多数普通人多,他们所缴税款也会成比例地多。这笔多出来的政府收入中的一部分将会以现金形式返还给每个家庭,从而抵消普通家庭因为日常生活用品交税的损失,甚至带来额外收入。根据 Posner 的计算,即便是美国收入前 20% 的家庭,在 COST 下每年依然可以获得 6000 美元的额外净收入。因此,COST 实际上是一套劫富济贫的方案。

不过,将 COST 推广至这么大的范围以至于涵盖市场上的一切物品,难免会有许多实施上的问题需要解决。比如,强制销售这个制度就似乎让人缺少了传统私有财产制度下的稳定感与安全感,毕竟自己的所有生活资料都可能在点击几下鼠标的时间内被人买走,上一秒还属于自己的东西下一秒可能就成为他人的所有物。有人可能会说,如果不想自己的东西被人买走,那就把价格定高点,因为陌生人高价买走另一个陌生人的生活资料的概率是很低的。然而,定得再高的价格也顶不住一个有钱的无赖;或许有的人就是喜欢给别人的生活添麻烦,不停地滥用强制销售制度买走别人的生活用品。林子大了什么鸟都有,我们不能忽视这类人存在的可能性。

但是不得不说,COST 在中央计划经济与传统自由市场之外提出了第三种方案,既削弱了私有财产带来的垄断问题,又充分发挥市场的作用,以避免统一计划带来的僵硬与滞后。它或许听上去十分激进甚至很不现实,但是人类历史上每一次变革又何尝不是呢?封建贵族当初无法想象一个契约取代身份的世界,资产阶级当初也无法想象一个工人可以联合起来罢工的世界。正如 Posner 所说,在一个政治经济前景不那么阳光的世界里,我们需要拥抱一些激进的变革方案。

本文基于

Eric Posner and E. Glen Weyl, Radical Market (Princeton University Press 2018) 30 – 79.

“比如,强制销售这个制度就似乎让人缺少了传统私有财产制度下的稳定感与安全感,毕竟自己的所有生活资料都可能在点击几下鼠标的时间内被人买走,上一秒还属于自己的东西下一秒可能就成为他人的所有物。”

如果把这个过程设计的具有约束性呢?比如,规定一段时间的保障期,保障拥有者的权益。要么在一定时间接受;要么在一定时间用高于原价反购?

dbq 我脑内浮现出的是各种买别人内衣的hentai…(x不过正经来说,要解决这个问题,或许是将“商品”与“用品”分开吧。

对于“用品”也就是刚买来的商品,可以假定一类商品是在一手购买后就失去流通性质的,如纸巾等生活用品。对于这些用品,照常在售出时征收商品税即可。

如果有人真的想卖二手纸巾,那则需要按二手卖出价格补税,补足的税款则是从买入到卖出这段时间内,按照卖出报价应缴的税款。虽然这样或许无法避免地下交易,但用品的税款本身应该是很低的,说实话没什么所谓。而车辆这类大件贵重的商品,因为拥有权需要实名登记所以很难地下转手。

但这就相当于毁灭了一个投资领域:收藏。当艺术品、珠宝黄金等高价藏品失去了其保值意义的时候,又有多少人愿意掏钱呢?这也侧面说明了不是所有等来的钱都是大风刮来的。拆迁暴发户纯属好运,但那些独居慧眼相中艺术品的鉴赏家呢?所以个人认为COST是不适合推而广之到一切商品的。